[デジタル・ノスタルジア] 3年前の映像に安らぎを求める2026年の集団心理

![[デジタル・ノスタルジア] 3年前の映像に安らぎを求める2026年の集団心理](/images/news/2026-01-30--32026-0gv48f.png)

タイムラインに現れた「3年前の亡霊」

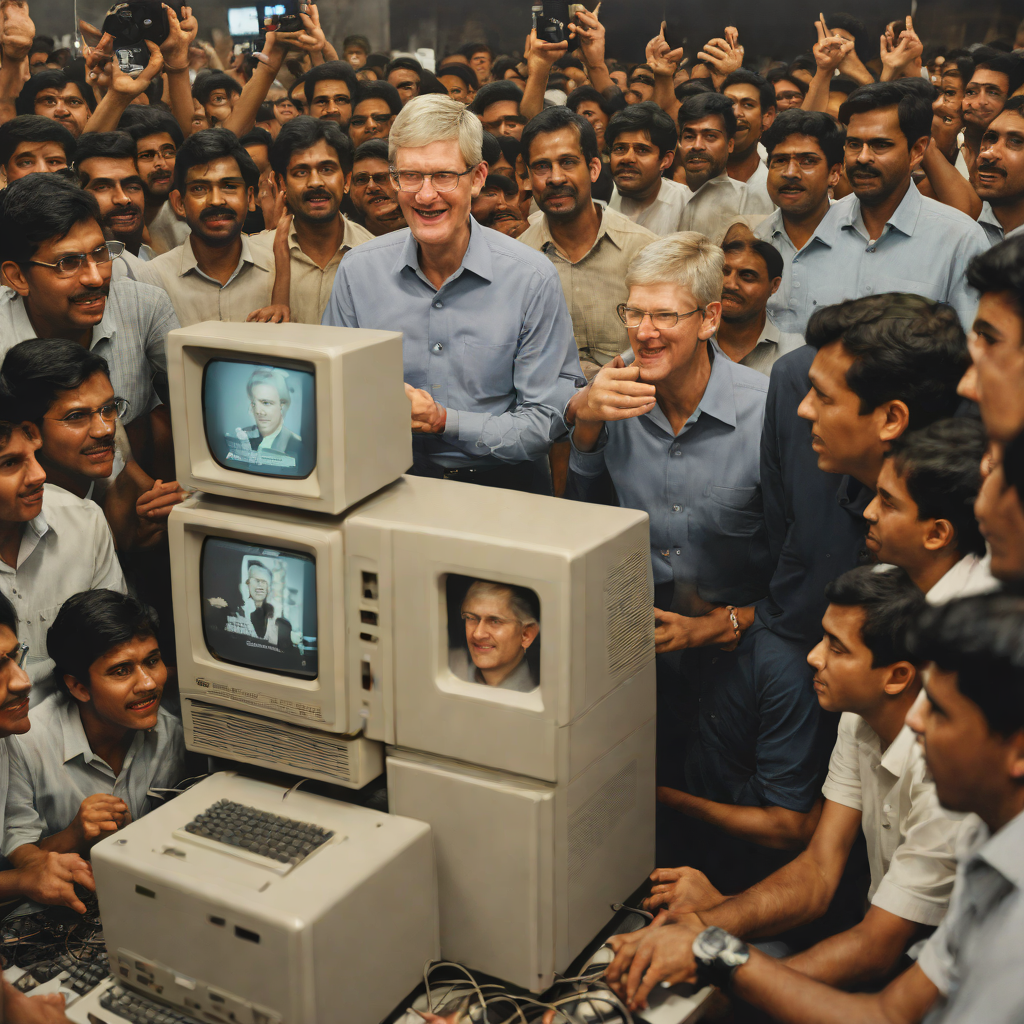

2026年1月30日の朝、多くの日本のX(旧Twitter)やBlueskyユーザーのタイムラインに、ある「温かい」映像が流れ込んできた。映像の中で、AppleのCEOティム・クック氏は、驚きと喜びに満ちた表情で一台のコンピュータを見つめている。彼が手を添えているのは、最新のAI搭載デバイスではなく、1980年代の象徴である「Macintosh SE」だ。この36秒のクリップは、「テクノロジーの原点回帰」「AI疲れに対する人間性の勝利」といったキャプションと共に瞬く間に拡散され、わずか数時間で数百万回のインプレッションを記録した。

リプライ欄には「これこそがAppleだ」「最近の無機質なニュースの中で唯一の救い」といった称賛のコメントが並ぶ。しかし、冷静なファクトチェックを行えば、この映像が「今」のものではないことは明白だ。これは2026年の出来事ではなく、3年前の2023年4月、インド・ムンバイでのApple直営店「Apple BKC」オープン時の記録映像である。当時、現地の熱心なファンが持ち込んだビンテージMacにクック氏が反応したという、過去の心温まるエピソードに過ぎない。

なぜ今、この「3年前の亡霊」が、あたかも最新のニュースであるかのように、あるいは今の殺伐とした空気を浄化する聖水であるかのように蘇ったのか。その背景には、単純な誤報やアルゴリズムの気まぐれでは片付けられない、2026年特有の集団心理が横たわっている。

都内のIT企業でプロジェクトマネージャーを務める佐藤健太氏(42・仮名)は、この動画をリポストした一人だ。「日付が古いことは、コメントを見るまで気づきませんでした」と彼は苦笑する。佐藤氏のタイムラインは連日、アメリカ中西部を襲っている記録的な寒波とインフラ崩壊(ミネアポリスの危機)、そしてトランプ政権下でのAI規制緩和による雇用不安のニュースで埋め尽くされていた。

「正直、朝から重苦しいニュースばかり見ていて気が滅入っていました。そんな時に、あのティム・クックの純粋な笑顔と、古いMacintoshが目に入ったんです。そこには、AIが人間の仕事を奪うとか、送電網がダウンするといった『脅威としてのテクノロジー』ではなく、純粋に道具としてのコンピュータを愛でる『人間』がいました。無意識に、その光景に救いを求めてしまったのかもしれません」

ファクトチェック:ムンバイの熱狂と2026年の静寂

佐藤氏の証言は、現在の日本社会が抱える「テクノロジーへの疲弊感」を象徴している。2026年、生成AIはもはや目新しい魔法ではなく、日常的な業務フローに組み込まれた冷徹な効率化ツールとなった。一方で、海の向こうからは「アメリカ・ファースト」を掲げるトランプ政権が、AI開発における安全装置を次々と取り外していく様子が伝えられる。

社会心理学の観点からは、このような現象は「ノスタルジア型逃避(Nostalgic Escapism)」として説明される。未来(2026年の現実)が予測不可能で脅威に満ちている時、人々は無意識に「結末がわかっている過去」、あるいは「技術がまだ人間の制御下にあった時代」の象徴へと避難しようとする。Macintosh SEは、まさにその象徴だ。それはネットワークに常時接続されず、自律的に思考せず、ただ人間の創造性を拡張するためだけに存在した機械である。

2023年の春を振り返ると、世界はパンデミックの長いトンネルを抜け、物理的な接触や「体験」への渇望がピークに達していた時期であった。ムンバイでの熱狂は、単なる新店舗の開店という枠を超え、世界経済が再び動き出し、巨大市場インドが次なる成長エンジンとして名乗りを上げたという、分かりやすい「希望」の象徴だった。当時の投資家や消費者は、スマートフォンの新モデルや店舗展開といった、目に見える形でのイノベーションに純粋な期待を寄せていたのである。

翻って、2026年の現実はどうだろうか。第2期トランプ政権下での政策加速は、グローバル・サプライチェーンの分断を決定的なものにしつつある。かつて世界を繋ぐ架け橋とされた巨大テック企業は今、ワシントンからの国内回帰圧力と、ブリュッセル(EU)や東京が主導する厳格なAI規制の狭間で、かつてないほど繊細な舵取りを迫られている。

アルゴリズムが処方する「精神安定剤」

2026年1月、私たちのスマートフォンは絶え間ない通知音と共に、容赦のない「現実」を突きつけてくる。ミネアポリスで進行中のインフラ機能不全、トランプ政権第2期がもたらす関税引き上げの波紋、そして不透明さを増すAI規制の行方。これらストレスフルな情報の洪水の中で、アルゴリズムが私たちに差し出したのは、3年前のムンバイでの「歓喜」の映像であった。

都内の大手商社に勤務する山本健一氏(42・仮名)は、通勤電車の中でこの動画を目にした。「朝から円安や米国情勢の重苦しいニュースばかりを目にしていたので、ティム・クックが笑顔で扉を開け、熱狂する群衆に迎えられる映像が流れてきた時、無意識にタップしてしまった」と語る。山本氏にとって、その映像がいつのものかは、その瞬間に得られる「安らぎ」においては二次的な問題だったのだ。

ここで皮肉な力学が働いている。通常、不安や怒りを煽るコンテンツは拡散力が高いとされるが、2026年のように「危機」が常態化した社会では、ユーザーは過剰なストレス情報に対して「回避行動(News Avoidance)」をとるようになる。ユーザーが重苦しい現在のニュースを素早くスワイプして飛ばし、過去の「明るい」映像で指を止める。アルゴリズムはこの滞留時間を「肯定的なシグナル」として学習し、さらに多くのユーザーにその過去の映像を「今のおすすめ」として提示する。結果として、タイムライン上では過去と現在が混濁し、心地よい過去が優先的に表示される「時間の歪み」が発生する。

「制御可能な箱」への憧憬

3年前の映像には、現代のテクノロジーが喪失してしまったある「手触り」が映り込んでいる。ティム・クックCEOが満面の笑みで抱えているのは、最新の空間コンピューティングデバイスではない。1984年に発売された、ベージュ色の箱、「Macintosh Classic」だ。2026年の現在、SNS上でこの旧来のハードウェアが奇妙なほどの求心力を持って語られている現象は、単なるレトロブームとして片付けることはできない。それは、ブラックボックス化した現代のAI社会に対する、無意識下の抵抗とも読み取れる。

東京都大田区で精密部品工場を営む山本博史氏(58・仮名)は、工場の事務所にある古いPCを撫でながらこう語る。「昔の機械は、故障すれば蓋を開けて、どこが悪いのかを目で確認できた。今の技術は、雲の向こう側にあって、何が起きているのか誰にもわからない」

山本氏の言葉は、2026年を生きる多くの生活者が抱く漠然とした不安、すなわち「制御不能性」への忌避感を代弁している。かつてのコンピュータは「デスクトップ」という言葉が示す通り、机の上に置ける物理的な実体であり、ユーザーが完全に支配下に置いていた。しかし今は、生成AIのエージェントがバックグラウンドで自律的に情報を処理し、データは物理的な所在不明のままサーバー群へと吸い込まれていく。

ムンバイの映像の中で、Macintosh Classicは静かに鎮座している。それはインターネットにも接続されず、所有者の許可なくデータを送信することもない。その孤立した佇まいこそが、常時接続と監視資本主義に疲弊した2026年の視点からは、皮肉にも最も贅沢で安全な「避難所」として映るのである。

ノスタルジアの霧を抜けて

2023年のムンバイへの扉は、もうどこにも存在しない。あの映像で暖を取ることは、一時的な鎮痛剤にはなり得るが、現在進行形の課題を解決する処方箋にはなり得ない。過去の映像を「最新」として消費する行為は、現実逃避の側面を持つ。それは、複雑化した2026年の現実――6Gネットワークによる超接続社会や、AGI(汎用人工知能)への移行期に伴う摩擦――から目を背け、単純化された「良き過去」へ退行しようとする危うい兆候でもある。

重要なのは、過去に戻ることではなく、2026年の厳しい現実の中でいかにして「人間味」を取り戻すかという点にある。テクノロジーの進化を否定するのではなく、その実装プロセスにおいて、置き去りにされがちな「安心(Anshin)」や「手触り」をどう再設計するか。Appleという巨大企業がかつて物理的な店舗体験を重視したように、これからのAI社会においても、デジタルとフィジカルの接点にこそ、新たな価値創出の鍵があるはずだ。

ノスタルジアの霧を抜けた先にあるのは、かつての楽園ではない。しかしそこには、我々が自らの手で人間中心のテクノロジー社会を築き直すための、広大で未開拓の荒野が広がっている。