[メディア危機] 7億8750万ドルの代償から3年:FOXニュース和解が遺した「真実の格差」

![[メディア危機] 7億8750万ドルの代償から3年:FOXニュース和解が遺した「真実の格差」](/images/news/2026-01-30--787503fox-wsvjml.png)

史上最高額の和解劇が問いかけたもの

2023年4月18日、米国デラウェア州の上級裁判所前には、世界中のメディアが集結していました。「世紀のメディア裁判」と呼ばれた、投票集計機メーカーのドミニオン・ボーティング・システムズによるFOXニュースへの名誉毀損訴訟は、開廷のわずか数時間前に劇的な幕引きを迎えました。

7億8750万ドル(当時のレートで約1060億円)。

これは米国のメディア企業が支払う名誉毀損の和解金として史上最高額であり、FOX側の明白な敗北を示唆する数字でした。しかし、この巨額の「値札」が意味したものは、単なる企業の損失計上にとどまりません。それは、現代の民主主義社会において「嘘」がいかに高コストなリスクとなり得るかを可視化した瞬間であり、同時に、法廷という場であっても「真実の完全な認定」よりも「経済的な合理性」が優先されるという、冷徹な現実を突きつけた出来事でもありました。

当時、法曹界やメディア倫理の専門家たちは、この和解が強力な抑止力になると期待しました。米国法における名誉毀損の成立要件である「実質的悪意(Actual Malice)」――つまり、報道内容が虚偽であることを知りながら、あるいは真実かどうかを著しく軽視して報道したこと――を立証するハードルは極めて高いとされています。しかし、ドミニオン側は、FOXの有名キャスターや経営陣が、2020年大統領選に関する不正主張を「狂気だ」と認識していながら、視聴率維持のために放送を続けたことを示す膨大な社内通信記録(電子メールやテキストメッセージ)を証拠として提出していました。

本来であれば、これらの証拠が法廷で詳細に検証され、ルパート・マードック氏ら経営トップが証言台に立つことで、報道機関としての説明責任が公の場で問われるはずでした。しかし、FOX側にとって、そのプロセスがもたらすブランドイメージの失墜と、さらなる内部情報の流出は、7億ドル超の支払い以上に避けるべき「経営リスク」でした。結果として、和解は「真実の勝利」というよりも、「リスクの金銭的清算」という形で決着しました。

「萎縮効果」の不在と二極化の深化

2023年のドミニオン・ヴォーティング・システムズとFOXニュースの和解は、米国のメディア産業にとって「規律の回復」を意味する歴史的なターニングポイントになると期待されていた。7億8750万ドルという天文学的な和解金は、虚偽報道がもたらす経営的リスクを白日の下に晒し、報道の正確性に対する強力なインセンティブとして機能するはずだったからである。しかし、トランプ政権2期目の政策遂行が加速し、情報の分断がさらに深刻化した2026年現在の状況を俯瞰すると、その期待は「萎縮効果」の不在という形で裏切られている。

法的リスクを回避するための自制心は、確かに報道の現場に慎重さをもたらしたが、それは事実の追求というよりも、法的防御の強化という形で現れた。大手メディア各社は莫大な予算を投じてAIベースのリアルタイム・ファクトチェック・システムを導入したが、その機械的で厳格な基準は、特定の政治的信和性を持つ視聴者層には「エスタブリッシュメントによる巧妙な言論検閲」と解釈された。エデルマン・トラストバロメーターが2025年末に発表した調査によれば、主要メディアに対する信頼度は共和党支持層の間で過去最低を更新し続けており、情報の裏付けよりも「誰が自分たちの物語を肯定しているか」が真実性の担保となる「ナラティブの私有化」が完全に定着している。

ニューヨークの経済シンクタンクでメディア戦略を分析する山本賢治氏(仮名)は、この3年間の変容を「真実のラグジュアリー化」と定義する。「2026年の米国において、複数のソースで検証された質の高い情報は、高額な購読料を支払う一部の知識層やビジネスリーダーが手に入れる『贅沢品』へと変貌しました。一方で、アルゴリズムによって過激化された無料の陰謀論や感情的な言説は、日々の生活に困窮する層の憤りを吸収する社会インフラとして機能しています。ドミニオン訴訟の和解は、虚偽報道に高額な値札をつけましたが、それは同時に『金を払わなければ真実が手に入らない世界』への分断を固定化してしまったのです」。

米国民のメディア信頼度と情報の断片化 (出典: 2025 Media Trust Index)

このような状況下で、2026年のメディア環境は「ファクトの不在」ではなく「過剰なファクトによる判断麻痺」に直面している。トランプ政権による連邦通信委員会(FCC)の規制緩和と、生成AIによるディープフェイクの高度化が重なり、有権者はどの情報を信じるべきかという判断そのものを放棄しつつある。自らのアイデンティティに合致する情報のみを選択的に受容する「確証バイアスの要塞化」が進んだ結果、かつてメディアが担っていた社会的な共通認識(コモン・グラウンド)を形成する機能はほぼ消失した。

ドミニオン訴訟が遺した真の遺産は、虚偽の抑止ではなく、虚偽が経済的・政治的にどれほどの価値を持つかという「価格設定」であった。巨額の賠償金も今や、特定の政治的影響力を維持するための「ビジネス上の必要経費」として処理されている。情報の透明性が民主主義の根幹であるという前提が揺らぐ中で、社会は今、かつてないほど「高価な真実」と「安価な分断」の狭間で立ち尽くしている。

2026年の風景:AIとアルゴリズムが支配する「ポスト真実」

2023年の春、世界は7億8750万ドルという数字に驚愕した。それは、放送局が意図的に「嘘」を流すことの代償として支払った、史上稀に見る巨額の和解金であった。しかし、2026年の視点から振り返れば、あのドミニオン訴訟の和解劇は、人間が主体となって虚偽を拡散していた時代の、最後の象徴的な出来事だったのかもしれない。現在の情報空間を支配しているのは、特定の経営陣やキャスターの政治的意図ではなく、エンゲージメント(反応率)を最大化するために最適化されたアルゴリズムと、生成AIによる膨大な「もっともらしい虚構」である。

かつてFOXニュースの法務部門が直面したような「決定的な証拠(スモーキング・ガン)」となる社内メールは、今の偽情報エコシステムには存在しない。なぜなら、コンテンツの生成と拡散を担っているのは、多くの場合、特定の指示を受けた人間ではなく、自律的に学習し続けるAIエージェントだからである。東京都内の大手商社で広報リスク管理を担当する佐藤誠氏(45・仮名)は、この構造的な変化に危機感を募らせている。「3年前であれば、誤情報の火元となるメディアやインフルエンサーを特定し、訂正を求めることが可能でした。しかし現在は、生成AIが瞬時に作り出した深層学習による偽動画(ディープフェイク)や記事が、出所不明のままSNS上を駆け巡ります。相手が実体のないボットネットである以上、法的責任を追及する手立てすらありません」。佐藤氏の証言は、企業のリスク管理が「対話と交渉」から、実態のないアルゴリズムとの「終わりのないモグラ叩き」へと変質したことを物語っている。

この環境下において、真実はもはや公共財としての地位を失い、高額なコストを支払える層だけがアクセスできる「贅沢品」となりつつある。信頼できる検証された情報にアクセスするためには、有料のクローズドなコミュニティや、厳格なファクトチェック機能を備えた高額なニュース配信サービスへの加入が不可欠となった。一方で、無料のニュースフィードや検索結果は、個人の嗜好に合わせてAIが生成・キュレーションした、心地よいが必ずしも正確ではない情報(フィルターバブル)で埋め尽くされている。これは、ドミニオン訴訟で問われた「視聴者が望むナラティブ(物語)を提供する」というビジネスモデルが、人間の判断を介さず、AIによって極限まで自動化・効率化された姿とも言える。

専門家はこの状況を「責任の所在の蒸発」と指摘する。2025年末に慶應義塾大学メディア・コミュニケーション研究所が発表した『アルゴリズム社会における情報の真実性』レポートによれば、主要なソーシャルプラットフォーム上で拡散された偽情報の約6割が、明確な人間の作成者を持たず、トレンドを学習したAIによって半自動的に生成されたものだったと推計されている。かつてFOXニュースが直面したような「悪意の立証」は、ブラックボックス化されたアルゴリズムの深層において極めて困難となっている。

日本への教訓:対岸の火事ではない「情報汚染」

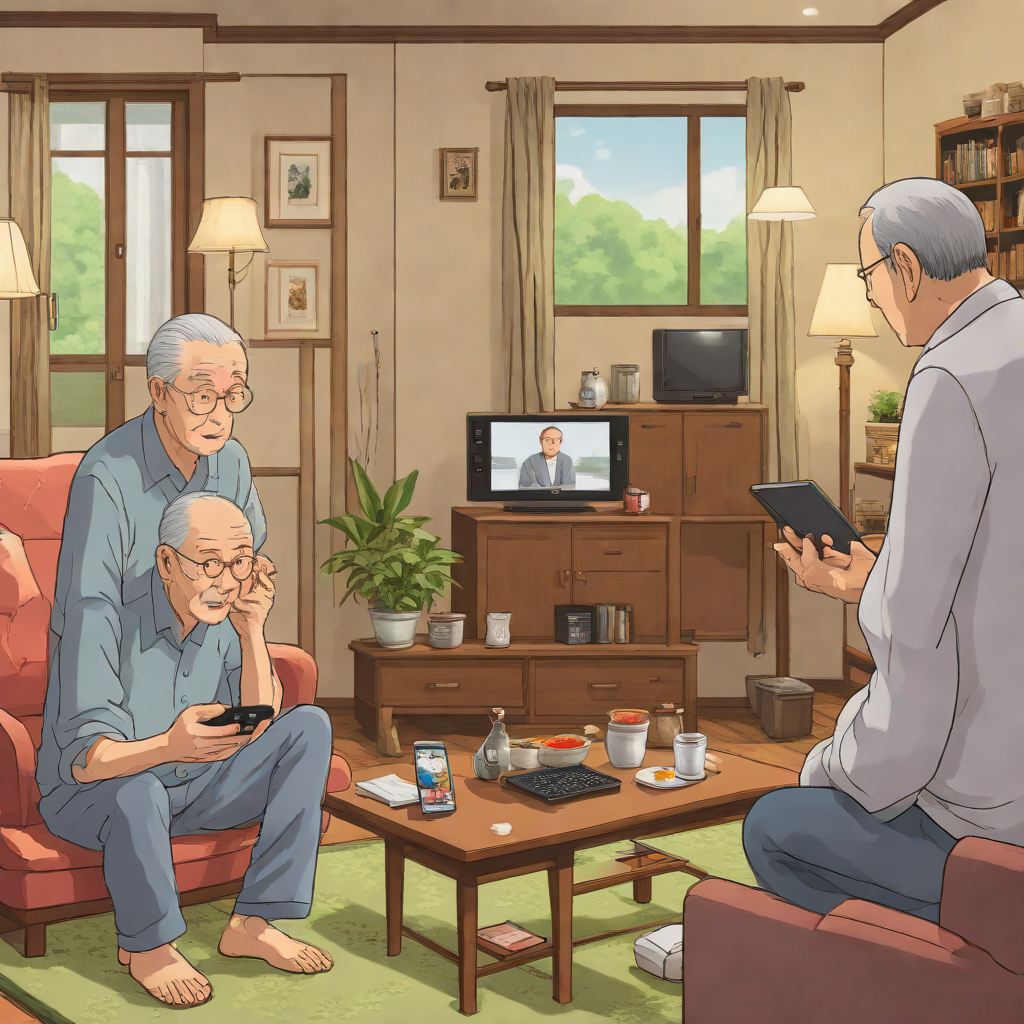

大西洋の向こう側で起きた7億8750万ドル(当時のレートで約1000億円超)という巨額和解劇は、日本のメディア関係者の間で一時的な衝撃をもって受け止められましたが、3年が経過した2026年現在、その危機感は急速に薄れつつあります。日本の放送法第4条が定める「政治的公平」という防波堤が、デジタルの荒波の前ではもはや旧時代の遺物となりつつあるという現実を、私たちは直視しなければなりません。米国で起きた「真実の分断」は、決して対岸の火事ではなく、すでに日本のリビングルームにも静かに、しかし確実に延焼しています。

米国の司法制度における「現実的悪意(Actual Malice)」の証明という極めて高いハードルが、逆説的に巨額の懲罰的賠償を生み出したのに対し、日本の名誉毀損法制は構造が異なります。日本では真実であっても名誉を毀損すれば成立しうる一方で、賠償額は伝統的に低く抑えられてきました。この「嘘のコスト」の低さが、日本における新たなリスク要因となっています。デジタル・プラットフォーム上で拡散される過激な言説や陰謀論は、米国のような巨額訴訟リスクを負うことなく、アテンション・エコノミーの中で安価に再生産され、収益化されています。

この現象を象徴するのが、都内のIT企業に勤務する高橋翔太氏(34・仮名)が直面している家庭内の断絶です。高橋氏は最近、定年退職した父親との会話が成り立たなくなったと吐露します。「父は以前、毎朝新聞を読み、夜はNHKのニュースを見るのが日課でした。しかし今は、スマートフォンの動画サイトで『隠された真実』と題された翻訳動画ばかりを見ています。そこでは、2024年の米大統領選に関する根拠のない不正論や、現在のトランプ政権の政策を過度に礼賛し、既存メディアを『国民を洗脳する装置』と断じる言説が溢れています」。高橋氏の父親は、英語の原典に当たることはありませんが、有志によって翻訳・加工された「日本向けにローカライズされた陰謀論」を真実として受け入れています。

これは、情報の「輸入汚染」とも呼ぶべき現象です。ドミニオン訴訟で明らかになったような、特定の視聴者層をつなぎとめるためにあえて虚偽を流すというビジネスモデルは、日本の大手マスメディアでは放送法の縛りにより表面化しにくい構造にあります。しかし、その隙間を埋めるように、SNSや動画プラットフォームが「第二のFoxニュース」としての機能を果たし始めています。特に2026年の現在、生成AIによるリアルタイム翻訳精度の向上は、海外の過激な言説をタイムラグなく、かつ日本人の情緒に訴えかける文脈に書き換えて流入させることを可能にしました。

信頼の再構築は可能か:次なる10年へ

崩壊した信頼の瓦礫の中から、メディアと社会が再び対話の糸口を見つけるためには、もはや「ファクトチェック」という対症療法だけでは不十分であることが、この3年間の教訓として浮き彫りになっています。ドミニオン訴訟の和解金は企業間の決着をつけましたが、市民の心に刻まれた分断の溝を埋めるコストは、いかなる通貨でも支払われていません。

2026年現在、情報の信頼性は、かつてのような「前提」ではなく、コストをかけて維持すべき「インフラ」として再定義されつつあります。物理的な橋や道路がメンテナンスを怠れば崩落するように、言論の土台もまた、絶え間ない検証と透明性の確保というメンテナンスなしには機能不全に陥ります。

東京都内でメディア・リテラシー教育を行うNPO法人の代表、渡辺陽子氏(仮名)は、現場の変化を肌で感じています。「以前は『何が正しいか』を教えることが中心でしたが、今は『なぜその情報を信じたいのか』という、受信者自身の心理的バイアスに向き合う対話が求められています」と渡辺氏は語ります。彼女の教室では、AIが生成した精巧な偽記事と、人間の記者が足で稼いだ記事を比較し、その「情報の製造工程」の違いを議論させます。渡辺氏の取り組みは、情報の真偽判定を超え、情報の「トレーサビリティ(追跡可能性)」への意識を高める試みと言えます。

信頼を構成する要因の変化(2023年 vs 2026年)

このデータは、ジャーナリズムにおけるパラダイムシフトを示唆しています。「正確であること」はもはや最低ラインに過ぎず、取材源の秘匿解除(可能な範囲での)や、記事作成に至る経緯の開示(Show Your Work)が、新たな信頼の通貨となりつつあるのです。

しかし、この変革には痛みが伴います。「真実」が手間のかかる高級品となれば、それに対価を支払える層と、無料の扇情的な情報に囲まれる層との間で「認識の格差」が固定化する恐れがあります。トランプ政権下での規制緩和が進む米国では、すでに高品質なニュースへのアクセスが一部のエリート層に限られる傾向が見られ、日本も対岸の火事ではありません。

それでも、希望はあります。分断された現実をつなぎ合わせるのは、アルゴリズムではなく、生身の人間の対話です。メディアが一方的に「真実」を授ける権威的な立場を降り、読者と共に事実を確認し、社会的な合意形成を図る「フォーラム」としての機能を回復できるか。7億8750万ドルという巨額の「授業料」を無駄にしないための答えは、私たち一人ひとりの情報の選び方と、対話への意志に委ねられています。